こんにちはユレオです。

私は現在断酒を続けており、今は7年目になります。

私が断酒を継続していることは家族だけではなくて会社の同僚にも知られており、会社の飲み会に普通に参加しても、お酒を頼まずソフトドリンクを注文しても驚かれることは無くなりました。

7年間断酒を続けていると、いろんな方から禁酒や断酒の相談を受けるようになったのですが、先日も同僚から「禁酒を始めたら寝れなくなった」という相談を受けました。

本日は禁酒や断酒を始めたばかりの方が経験することがある「アルコールに関連する不眠症」についてと、私がどのようにして乗り切ったかというお話をしたいと思います。

●スポンサーリンク

◆記事の目次◆

本記事の内容

- お酒を飲むと人は何故で眠くなるのか。

- お酒に依存している方が急にお酒をやめると様々な症状が出る。

- お酒が原因の不眠症なら心療内科に通うのが正しい。

本記事では禁酒や断酒で起こる睡眠障害についてや、私が不眠症を乗り切った方法についてまとめています。

スポンサーリンク

人はアルコールを接種すると眠くなる

私は医者ではないことから、自身の経験の範囲でしかお話しが出来ませんが、断酒を始めた頃に不眠症になり、非常に苦しい思いをしました。

ところで、皆さん経験があるかと思いますが、お酒を飲んで酔っ払うと眠くなりませんか?

中には寝る前にお酒を飲む「寝酒」を習慣とする方もおられます。

お酒には入眠効果があり、寝つきが良くない方が寝つきを良くするために、赤ワインを一杯程度飲んでから寝るという健康法がブームになった時期があります。

赤ワインにはポリフェノールが多く含まれることや、すんなり入眠できるということで、高齢者を中心に健康法として広まりました。

ところで人は何故お酒を飲むと眠くなるのでしょうか?

お酒を飲むと3つの入眠効果が得られる

お酒を飲むということは、体内にアルコールを摂取することになるわけですが、摂取したアルコールが血液を通して脳に届くことで、以下の3つの効果が得られます。

- 脳の網様体を麻痺させて、大脳皮質の活動や意識が低下する。

- アルコールがGABAA受容体に結合してリラックス効果が得られる。

- 血行が良くなり、手足などの末端部の体温が上昇して放出される。その結果、体全体の熱が下がり脳の温度が下がることで眠くなる。

お酒を飲むと体内で上記のようなことが起こり、結果として人は眠くなります。

寝つきが悪い方がお酒を適量飲むことは短期的見れば入眠効果が得られるので不眠症の改善につながりますが、頻度が高まると脳がアルコールに依存してしまい、適量のお酒では効果が出なくなります。

そのうち、寝る前に赤ワインを1杯飲むはずが2杯3杯と増えて、やがて毎晩ボトルを空けるような状態になり、お酒を飲んで意識失い、いつのまにか寝ているというような状況となります。

以前、私は毎晩「晩酌」という名でビールや缶酎ハイを飲んでは、意識を失う感じで就寝するということを繰り返していました。

禁酒を始めた同僚は夜寝れなくなった

さて、同僚の話に戻しますが、彼はほぼ毎晩ビールや缶酎ハイを1.2本程度飲んでいましたが、健康診断で引っ掛かったことで禁酒を決意したようです。

話を聞くと家族からもお酒を控えるように言われたらしく、家族と「3ヶ月はお酒を飲まない」と約束したそうです。

今は2週間目を過ぎたあたりで、かなり辛いらしく仕事中も元気がありません。

彼の話では「お酒を飲みたい気持ちを我慢する」ストレスよりも、夜なかなか寝付けない不眠症が辛いとのことでした。

疲れているのに布団に入っても寝られないことが続き、酷いときには明け方まで目が覚めていることもあるそうです。

私自身が断酒を始めた頃不眠症に苦しんだのですが、彼の身で起きている症状は、私のケースと酷似していました。

お酒を急にやめると様々な離脱症状が出る

私が断酒を始めた頃は、最初の1年近くは不眠症で苦しみました。

アルコールに依存している方が、突然アルコールを口にするのをやめると離脱症状が出ます。

”離脱症状”と聞くとびっくりするかもしれませんが、日頃飲んでいたお酒をやめると寝れなくなる方は、程度の差はありますがアルコールに依存していると言えます。

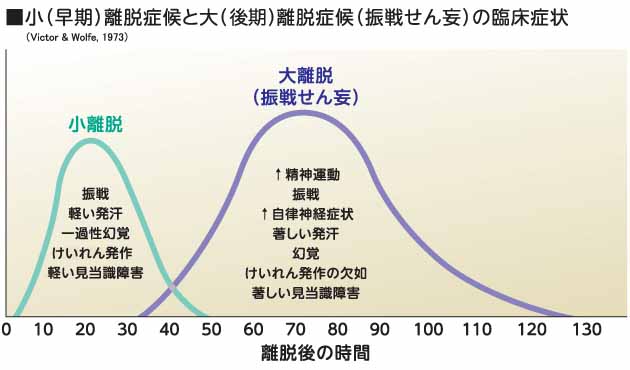

アルコールの依存症は大きく分けて「早期離脱症状」と「後期離脱症状」があります。

早期離脱症状はアルコール依存症の方がアルコールを断って数時間すると出現して、後期離脱症状は飲酒をやめて2~3日で出現して1週間ほど続きます。

【アルコール依存症による離脱症状】

早期離脱症状は飲酒を止めて数時間すると出現し、手や全身の震え、発汗(特に寝汗)、不眠、吐き気、嘔吐、血圧の上昇、不整脈、イライラ感、集中力の低下、幻覚(虫の幻など)、幻聴などがみられます。

後期離脱症状は飲酒を止めて2~3日で出現し、幻視(見えるはずのないものが見える)、見当識障害(自分のいる場所や時間が分からなくなる)、興奮などのほかに、発熱、発汗、震えがみられることもあります。

そして患者さんは、離脱症状による不快感から逃れるために、さらに酒を飲み続けることになってしまいます。

引用元:アルコール依存症ナビ

幻覚が見えたり手が震えるようなものは重症なケースですが、「寝汗がひどい」「寝ても数時間で目が覚める」という症状は軽度のアルコール依存症の症状です。

そして「後期離脱症状」以降は直ぐに健康な体になるのではなく、長い間時間をかけて回復することになり、私の場合は不眠症の症状が1年近く続きました。

寝酒で寝つきを良くすることに脳が慣れたことが問題

先ほどお酒を飲むことで以下のような入眠効果が得られるお話しをしました。

- 脳の網様体を麻痺させて、大脳皮質の活動や意識が低下する。

- アルコールがGABAA受容体に結合してリラックス効果が得られる。

- 血行が良くなり、手足などの末端部の体温が上昇して放出される。その結果、体全体の熱が下がり脳の温度が下がることで眠くなる。

毎晩お酒を飲んで入眠していた方が、寝る前にお酒を飲むのをやめると、寝つきが途端に悪くなるのは当然です。

理由は言わずもがなで、お酒という名の「睡眠薬」を飲んで眠りについていたのに、飲まなくなったわけですから当然寝つきが悪くなります。

こうしたお酒を使った入眠効果を日頃から慣れてしまっている方も、アルコールに依存しているわけで、私の同僚はまさに該当していました。

お酒を飲んでいる方が突然お酒をやめたことで精神が安定しない症状が出るのは「遷延性離脱症候群」によるもので、アルコールの離脱症状からの回復時に、これまでお酒により得られていた神経伝達物質が供給されなくなったことで起こります。

【遷延性離脱症候群とは】

遷延性離脱症候群(せんえんせいりだつしょうこうぐん、protracted withdrawal syndrome)、急性離脱後症候群(Post-acute-withdrawal syndrome:PAWS)、離脱後離脱症候群(post-withdrawal withdrawal syndrome)とは、アルコール、オピエート、ベンゾジアゼピン系、抗うつ薬また他の物質からの離脱後に生じる、一連の持続的な症状である。

離脱の急性期の後に、急性期よりも弱い水準で半年程度まで持続する。1年以上にわたって持続すると言及される場合もある。妊娠中に依存性物質を使用した母親から生まれた赤子は、この急性離脱後症候群が生じることがある。

お酒を急にやめたことで体内に定期的に供給されていた神経伝達物質が供給されなくなり、脳内の感情バランスが崩れて様々な症状が現れます。

私は「遷延性離脱症候群」が原因で、1年近く不眠症で苦しみました。

「遷延性離脱症候群」は症状が現れる方と現れない方がおられる為、一概には言えませんが、時間の経過と共に脳の機能が正常になることでやがて回復します。

スポンサーリンク

お酒が原因の不眠症なら心療内科に通った方が良い

同僚の彼はお酒をやめたことがきっかけで不眠症の症状で苦しんでいたため、以下の2点について説明しました。

- 心療内科に通い睡眠薬を処方してもらうことをお勧めする。

- 寝れなくて死ぬことは無いので、布団に入り寝れなかったとしても気にしないこと。

上記は私の経験から考えられた彼へのアドバイスですが、逆にやってはいけないこととして”再びお酒を飲む”ことだとお話ししました。

お酒をやめたことによる不眠症からの回復方法は実は簡単で、再びお酒を飲むことで回復します。

これは単純に不眠症になった原因がお酒をやめたことにより、神経伝達物質が供給されなくなったことで起きているためであり、再びお酒を飲むことで、この供給が再開されるからです。

しかし、これはお酒に依存しており、エスカレートするとアルコール依存症への道に突き進むことになるので、「遷延性離脱症候群」を乗り越えられるかどうかが断酒や禁酒を成功できるかのカギになります。

私の個人的な見解ですが、断酒や禁酒をしたことで眠れなくて辛い思いをするのであれば、気にせず心療内科に通い睡眠薬を処方してもらうことをお勧めします。

心療内科と聞くとかなり抵抗があるかもしれませんが、お酒を止めたことによる神経伝達物質が供給が絶たれているわけですから、 脳の自己機能が回復するまでは薬によるサポートがあってしかるべきだと考えます。

人は寝れなくて死ぬことはない

心療内科に通うことや睡眠薬を使うことに抵抗がある方は、自力で眠れるようになろうと努力されるかと思います。

安眠を得るための方法というのは調べれば様々な方法があり、中にはオカルト的なものまで存在します。

とはいえ、布団に入って目を閉じてなかなか寝れなかったとしても、毎日徹夜で一睡もしないということはあり得ません。

私は心療内科に通って睡眠薬を処方してもらいましたが、結果としては薬の効きが良くなく、1年近く不眠症が続きました。

毎晩「寝られない…寝られない…」と考えているとイライラが募り、ストレスになりましたが、ある時「寝れなかったらそれはそれで良い」「人は寝れなくて死ぬことはない」と諦めるようになりました。

そして、1年近くになったころ、不眠で苦しむことがなくなり、お酒を飲み始める前の睡眠状態に戻ることが出来ました。

スポンサーリンク

最後に

ここまで禁酒や断酒を始めたばかりの方が経験することがある「アルコールに関連する不眠症」についてと、私がどのようにして乗り切ったかというお話をしました。

禁酒を始めた同僚は、まさかお酒をやめたことで寝れなくなるとは思っておらず、何が原因かわからないと困惑してましたが、私も同じような経験をしたことを話したことで、少し安心していました。

ただ、一番確実なのは不眠症について心療内科に通って医者に診てもらうことなので、その点はしっかりとお伝えしました。

断酒や禁酒で睡眠不足になられている方へ当記事が参考になれば幸いです。

●スポンサーリンク

お酒をやめいたいが、どうしてもやめられない方へ

断酒を始めた頃、私はお酒を辞めたいという強い意志でアルコール外来に足を運び、医者に相談して断酒の為の薬である「シアナマイド」や「ノックビン」を処方してほしいと伝えました。

シアナマイドやノックビンは、服用することでアルコールが苦手な人と同じようにお酒を受け付けない生体反応を起こす「抗酒剤」と呼ばれるもので有名で、お酒を本気で辞めたいという方は、勇気を出してアルコール外来に通院して、医師に断酒の意思を伝えて抗酒剤を処方してもらうことをお勧めします。

私は当時、抗酒剤として「レグテクト」を選択しましたが、抗酒剤として有名な「ノックビン」は個人でも購入することが出来ます。

健康保険が適用されないので、全額負担になりますが、アルコール依存症の専門医療機関への通院が難しいという方で、どうしてもお酒をやめたいという方には有用な手段と言えます。

スポンサーリンク

頭皮や薄毛で悩んでいる方へ

私は40代になり髪の毛が痩せて細くなったことで、急に老けて見られるようになり、髪の毛について危機感を抱えていました。

AGA(男性型脱毛症)治療というものがあるのは知っていましたが、正直なところ懐疑的あったことや、高い治療費をかけて医療機関を利用したとしても、効果が無かったら悲しい思いをするので、「フィナステリド」と「ミノキシジル」のジェネリック医薬品(後発医薬品)を購入代理店で取り寄せて使ってみたところ、驚くほどの効果があり、3か月で髪がフサフサになりました。

薄毛が気になるけど、AGA(男性型脱毛症)治療のために医療機関を利用するのはハードルが高いという方は、購入代理店は「フィナステリド」と「ミノキシジル」を少量購入して試してみるのは一つの手だと思います。

スポンサーリンク